Mic Sejaの小型高性能車シリーズ第48弾:Renault4CV/日野ルノー

2025.10.6

Mic Sejaの小型高性能車シリーズ第48弾:Renault4CV/日野ルノー

1、4CV初ドライビング・インプレッション・・・・寒かった!

筆者が初めてルノー4CVに乗った(後席でしたが)のは昭和30年代初期、親戚の欧州旅行からの帰国を羽田空港まで出迎えに行ったときのことでした。

戦後まだ10年あまり。海外旅行といえば、それはもう一族の誇りのような出来事で、一族郎党が総出で飛行場まで見送り・出迎えをするのが通例でした。小学生だった筆者もその「おこぼれ」にあずかって連れて行ってもらったわけです。

往路は京急羽田線、途中の大井オートレース場の脇を通りがかった時、父がふと懐かしそうに話してくれました。「昔はここで、賭け事レースだけではなくて、メーカー同士の二輪レースもあったんだ。自分の仕立てたバイクも出したけど、エンジンが焼き付いて負けちゃってね。エンジンを組んだ時に、ピストンをもうひと摺り削るか迷ったんだが…もうひと摺りしておけば!あれは.悔しかったなぁ」—その時の顔を今でも覚えています。

出迎えの儀式が終わり、「では帰ろう」と言う段になって、父の知人の方が「近くの駅まで送っていきましょう」と声をかけてくださいました。当時、自動車そのものがまだ珍しかった時代。小学生の筆者にとっては「自動車に乗れる」だけで胸が高まり、もはや、乗り心地やなどに気を配る余裕もありません。

ただひとつ、はっきりと記憶に残っているのは—「寒い」でした。真冬の夜、ヒーターのない車内。オーナーの方が「寒いでしょう、毛布を使ってください」と気遣ってくださったものの、冷気が足元から忍び込み、体の芯まで冷えました。筆者のルノー4V初体験は、「寒かった」に行きついてしまったわけです。

・・・・・写真説明 左上から時計回りに

①京急羽田線、②大井トレース場、③急蒲田駅(?)羽田空港ビューイング・デッキ(すべて古い写真の筈です。)

2、オリジナルRenault4CV

戦後のフランスの大衆車と言えば、まずはシトロエン2CVとルノー4CVの名が挙がるでしょう。同じフランス車でも、シトロエン2CVなどは軽妙洒脱なフランス・エスプリの象徴であるのに、ルノー4CVにはどこか“官製”の香りを感じてしまうのは筆者だけでしょうか?(もっとも、ルノーそのものが国営企業「ルノー公団」だったのですから、当然かもしれません。)

もちろん「そんなことはない!」との反論もあるでしょう。例えばルーフとクオーターのパネルの袷の微妙なカーブこそフランス社のデザインの粋だ」と語る方もいるはずです。なるほど、そうした造形美にこそエスプリが宿っているのかもしれません。

2-1:フランスの香りのインテリア

シートの形状やドアトリムの装飾など、随所にフランス流の優雅さを感じます。質素ながらも温もりのあるデザインは、合理と感性の絶妙な融合です。

・・・・・・写真説明 左上から時計回りに

①前開きフロントドアとフロントのシート構造、②リアシート、③フロント・ラッゲージ・コンパート メント、④計器盤回り

2-2:小型高性能車のポテンシャルを秘めたパワトレ

RR(リアエンジン・リアドライブ)/軽量ボディ/ラック&ピニオン式ステアリングなどと小型高性能車を約束するレシピが揃っています。

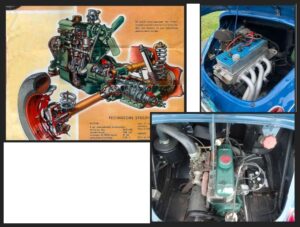

・・・・・写真説明 左上から時計回りに

①パワトレ透視図抜粋、②ゴルディーニ・エンジン、③標準エンジン

2-3:バリエーション

ルノー4CVは、フランスの国民車として幅広い用途に展開されました。カブリオレ、タクシー仕様、パネルバン、それをベースとした郵便局仕様など、どれも実用の中に愛嬌を感じさせます。

・・・・・写真説明 左上から時計回りに

①カブリオレ、②タクシー仕様、③パトカー仕様、④パネルバン・ベースの便局仕様。

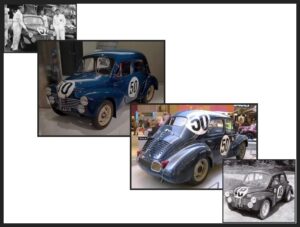

2-4、レース活動

RRレイアウト/軽量ボディ/四輪独立懸架/ラック&ピニオン式テアリング。これらの特徴がもたらす高い操縦性を武器に、4CVは各地のレースで活躍しました。

ルマン時間レースやミレミリアなどでは、小型排気量クラスながら、クラス優勝を重ねていきます。

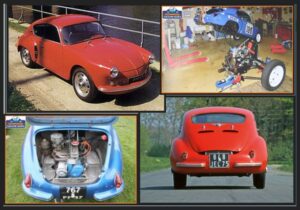

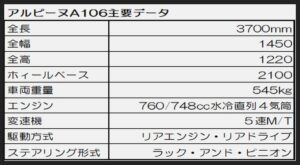

2-5、アルピーヌへの展開

ルノー4CVのレース活動の延長線上に生まれたのがアルピーヌA106であり、A110,A310と続くアルピーヌの歴史の始まりです。

主要コンポーネントを4CVから引き継ぎ、FRPボディを纏った小型高性能スポーツ。

そのデザインを手がけたのは、イタリアの名匠のジョバンニ・ミケロッティでした。

トランスミッションは3速M/Tから5M/Tに進化。現代のクルージング・ギア目的ではなく、小排気量エンジンからスピードを絞り出すクロース・レシオ・ギア目的だったと思われます。

また、エンジンもフランスの魔術師ゴルディーニのチューニングを受けた仕様もありました。エンジン出力アップの手立てとして、他のメーカーがDOHCを採用していたのに、OHVのままで高性能を達成したのはフランスのすごみを感じました。

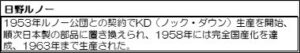

3、日野ルノーPA62

戦後の日本の産業振興策として自動車産業にも手が入り、日本メーカーの多くがライセンス生産を目指しました。日野ルノーの誕生です。

3-1:トヨタ自動車博物館の日野ルノー

トヨタ自動車博物館委は、濃いアイボリィに塗られた日野ルノーPA62が展示されています。日産:オースティン、いすず:ヒルマンと並んでライセンス生産を通じ日本の自動車産業に明確な歴史を刻んでいます。

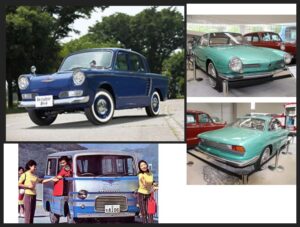

3-2:コンテッサ900とコンテッサ900クーペ

ルノーPA26型のライセンス生産を経て、日野自動車は4CVをベースにしながらも自社開発の「コンテッサ900」と、エンジンの流用に限定はされていたものの「日野コンマース」へと発展させました。

その延長線上に、筆者が「世界一美しい車」と崇めるミケロッティのデザインの「コンテッサ900クーペ」が生まれてきます。セダンとともにミケロッティのデザインでした。

・・・・・写真説明 左上から時計回りに

①コンテッサ900、②コンテッサ900クーペ、③日のコンマース

4、あとがき

戦後フランスの大衆車が、敗戦で荒廃した日本で新たな命を授かった、それがRenault 4CVから日野ルノー、そしてコンテッサへと続く」小さな系譜でした。

“日野ルノー”は単なるライセンス車ではなく、異国の技術と情熱を日本流に租借し、形にした「もう一つのフランス車」だったのかもしれません。

小さなリアエンジン車が、寒い冬の夜に走り出したあの経験。我が「自動車遊び追及人」人生の一つの象徴であり、戦後日本のモータリゼーションの夜明けを目撃できた幸運を感謝する次第です。

<本稿完>

最近の投稿

- Mic Seja の「小型高性能車シリーズ」第49弾:日野コンテッサ1300

- Mic Sejaの小型高性能車シリーズ第48弾:Renault4CV/日野ルノー

- Mic Sejaの小型高性能車シリーズ第47弾:トヨペット・クラウン・RS

- Mic Sejaの小型高性能車シリーズ第46弾:Alfa Romeo TZ Ⅰ(Tubolare Zagato Ⅰ)

- Mic Sejaの小型高性能車シリーズ第45弾:ダイハツ・フェロー・SS

- Mic Sejaの小型高性能車シリーズ第44弾:Alfa Romeo SZ(Sprint Zagato)

- Mic Sejaの小型高性能車シリーズ第43弾:KP61スターレット

- Mic Sejaの小型高性能車シリーズ特06弾:2024年 GRMNヤリス

- Mic Sejaの小型高性能車シリーズ特05弾:1975年 Porsche 911

- Mic Sejaの小型高性能車シリーズ第42弾:Jaguar Eタイプ